Слова формируют мир

О мальчиках, девочках, людях по умолчанию, ноосфере и 2-м носителе культуры

Казалось бы, ничего не значащие фразы родителей, обращенные к их детям, кодируют прошивку их формирующегося мировоззрения.

Представьте маму с малюткой сыном, пришедших на детскую площадку. "Смотри, как здесь интересно! Вон как весело ребенок качается на качелях" – говорит мать о мальчике. "А вон девочка спускается с горки" – произносит она, указывая на девочку.

Казалось бы, незначительная лингвистическая асимметрия, но именно из таких микроскопических взаимодействий вырастает глобальное явление андроцентризма – представления о мужчине как о "человеке по умолчанию".

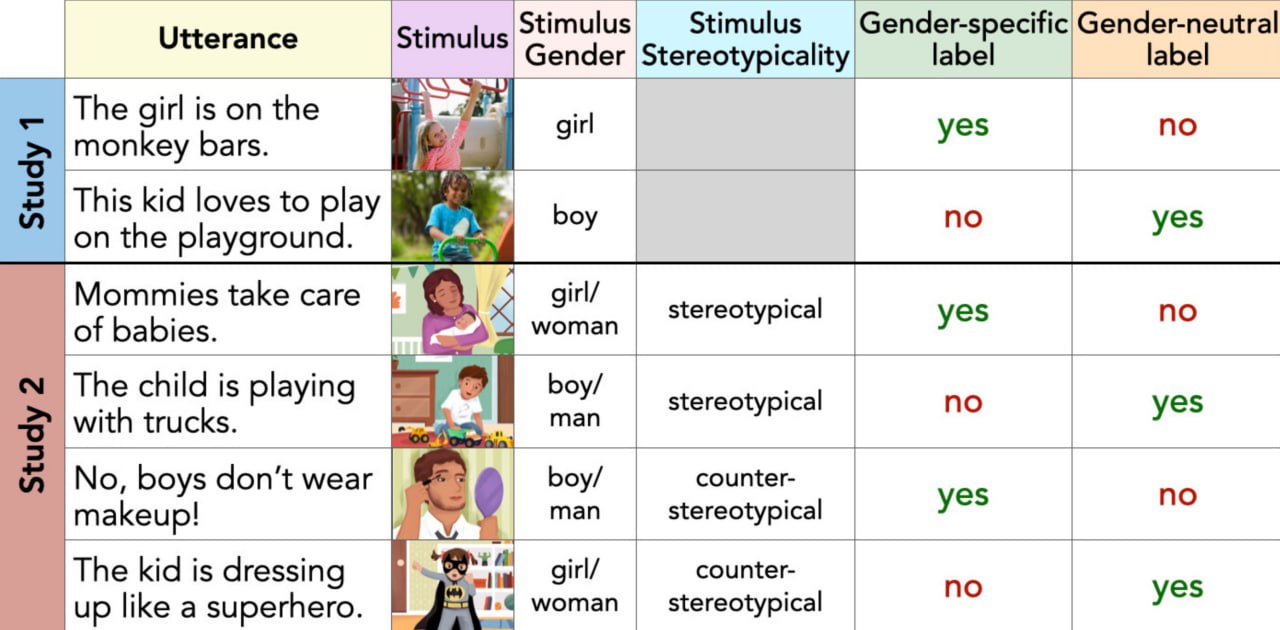

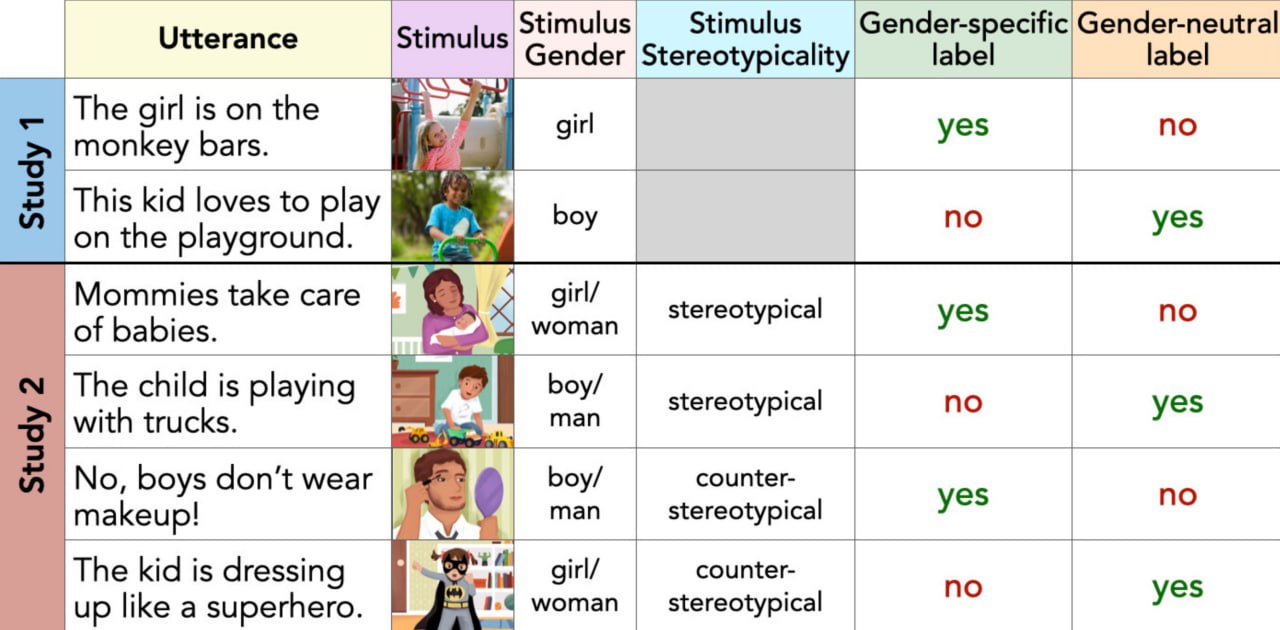

Исследование "Kids and Girls: Parents convey a male default in child-directed speech" раскрывает один из ключевых механизмов формирования гендерного неравенства в США, начиная с ранних лет жизни. Авторы документируют поразительно устойчивую закономерность:

• родители куда чаще используют гендерно-нейтральные термины ("ребенок", "человек") при описании мальчиков,

• и наоборот, гендерно-специфичные термины при описании девочек.

Эта языковая асимметрия функционирует как невидимая гравитация культурного ландшафта – сила, которую мы не замечаем, но которая неумолимо направляет траектории мышления детей.

Через призму категориальных языковых меток:

• мальчики представляются как универсальная норма человечества,

• а девочки маркируются как "особый случай".

Особенно интригует обнаруженный феномен обращения шаблона при описании контр-стереотипных ситуаций:

• красящий ногти мальчик внезапно маркируется гендерным ярлыком,

• тогда как девочка, выкапывающая из земли червяков, описывается нейтральными терминами.

Это наводит на мысль, что проблема глубже простого лингвистического сексизма – она коренится в сложном переплетении гендерных и поведенческих ожиданий.

Возможно, все дело в "двойном кодировании": язык родителей не просто передает андроцентрическое мировоззрение, но и обучает детей когнитивному фреймингу для категоризации всего человеческого опыта. Т.е. наблюдается процесс, посредством которого "человеческое" и "мужское" концептуально связываются в единый когнитивный узел еще до того, как ребенок осознает социальные последствия этой связи.

Но это оставляет без ответа ключевой вопрос:

• является ли языковое маркирование причиной или следствием андроцентризма?

Скорее всего, дело в замкнутом цикле усиления: культурные стереотипы влияют на язык, который в свою очередь закрепляет эти стереотипы. При этом речь идет не столько о модификации языка, сколько о преобразовании когнитивных схем, лежащих в основе категоризации человеческого опыта.

Этот андроцентризм не является врожденным, с ним дети не рождаются. Он появляется в процессе взросления, когда социальные силы вокруг них — язык, СМИ, образование — укрепляют идею, что мужчины являются «стандартом», а женщины — исключением.

Исследование открывает дверь для более широких вопросов.

• Что происходит, когда дети начинают усваивать этот стереотип?

• Приводит ли это к самосбывающемуся пророчеству, где мальчики вырастают, веря, что они более способны или более достойны занять лидирующие позиции, в то время как девочки приучаются воспринимать себя как периферийных или второстепенных?

• Могут ли такие тонкие изменения в языке в будущем сыграть роль в расширении гендерных неравенств, несмотря на усилия по улучшению гендерного равенства?

И главный вопрос:

Ответ на этот вопрос обсудим во 2й части поста завтра.

#Язык

О мальчиках, девочках, людях по умолчанию, ноосфере и 2-м носителе культуры

Казалось бы, ничего не значащие фразы родителей, обращенные к их детям, кодируют прошивку их формирующегося мировоззрения.

Представьте маму с малюткой сыном, пришедших на детскую площадку. "Смотри, как здесь интересно! Вон как весело ребенок качается на качелях" – говорит мать о мальчике. "А вон девочка спускается с горки" – произносит она, указывая на девочку.

Казалось бы, незначительная лингвистическая асимметрия, но именно из таких микроскопических взаимодействий вырастает глобальное явление андроцентризма – представления о мужчине как о "человеке по умолчанию".

1) Невидимая гравитация культурного ландшафта{}

Исследование "Kids and Girls: Parents convey a male default in child-directed speech" раскрывает один из ключевых механизмов формирования гендерного неравенства в США, начиная с ранних лет жизни. Авторы документируют поразительно устойчивую закономерность:

• родители куда чаще используют гендерно-нейтральные термины ("ребенок", "человек") при описании мальчиков,

• и наоборот, гендерно-специфичные термины при описании девочек.

Эта языковая асимметрия функционирует как невидимая гравитация культурного ландшафта – сила, которую мы не замечаем, но которая неумолимо направляет траектории мышления детей.

Через призму категориальных языковых меток:

• мальчики представляются как универсальная норма человечества,

• а девочки маркируются как "особый случай".

Особенно интригует обнаруженный феномен обращения шаблона при описании контр-стереотипных ситуаций:

• красящий ногти мальчик внезапно маркируется гендерным ярлыком,

• тогда как девочка, выкапывающая из земли червяков, описывается нейтральными терминами.

Это наводит на мысль, что проблема глубже простого лингвистического сексизма – она коренится в сложном переплетении гендерных и поведенческих ожиданий.

Возможно, все дело в "двойном кодировании": язык родителей не просто передает андроцентрическое мировоззрение, но и обучает детей когнитивному фреймингу для категоризации всего человеческого опыта. Т.е. наблюдается процесс, посредством которого "человеческое" и "мужское" концептуально связываются в единый когнитивный узел еще до того, как ребенок осознает социальные последствия этой связи.

Но это оставляет без ответа ключевой вопрос:

• является ли языковое маркирование причиной или следствием андроцентризма?

Скорее всего, дело в замкнутом цикле усиления: культурные стереотипы влияют на язык, который в свою очередь закрепляет эти стереотипы. При этом речь идет не столько о модификации языка, сколько о преобразовании когнитивных схем, лежащих в основе категоризации человеческого опыта.

Но в любом случае, мы живем в мире, где язык формирует реальность. Слова, которые мы используем, могут тюнить наше восприятие себя и общества. И в этом мире мужское воспринимается как универсальное, а женское – как частное.

Этот андроцентризм не является врожденным, с ним дети не рождаются. Он появляется в процессе взросления, когда социальные силы вокруг них — язык, СМИ, образование — укрепляют идею, что мужчины являются «стандартом», а женщины — исключением.

Исследование открывает дверь для более широких вопросов.

• Что происходит, когда дети начинают усваивать этот стереотип?

• Приводит ли это к самосбывающемуся пророчеству, где мальчики вырастают, веря, что они более способны или более достойны занять лидирующие позиции, в то время как девочки приучаются воспринимать себя как периферийных или второстепенных?

• Могут ли такие тонкие изменения в языке в будущем сыграть роль в расширении гендерных неравенств, несмотря на усилия по улучшению гендерного равенства?

И главный вопрос:

Может ли использование гендерно-нейтрального языка в общении с детьми разрушить этот укоренившийся гендерный порядок (используя LLM, так изменить язык, чтоб создать будущее, в котором дети будут воспринимать оба пола как одинаково способные и универсальные)?{}

Ответ на этот вопрос обсудим во 2й части поста завтра.

#Язык